试题答案:

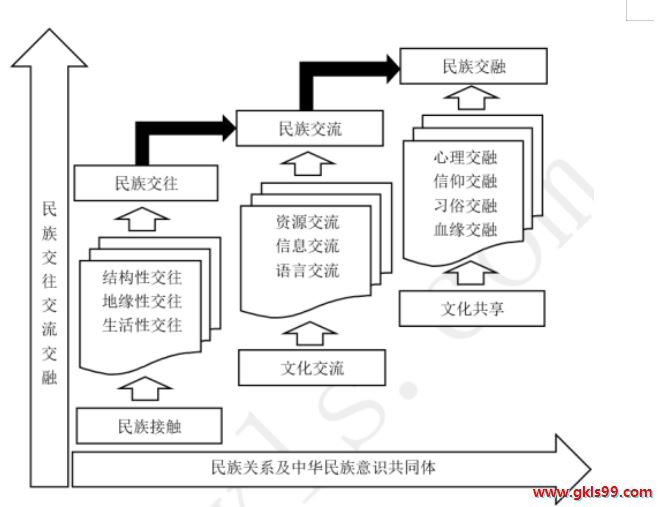

【示例】论题:中国各民族交往交流交融是形成中华民族意识共同体的主要途径。阐释:民族交往是从民族接触开始的,是民族交流交融的基础。比如,古代中国长城沿线,生活着众多少数民族,其在地域上与汉族邻近,为各民族间生活和社会交往创造了有利条件。随着民族交往的增多,各民族间必然要进行文化选择,由此形成包括资源、信息和语言交流在内的物质层面和精神层面的民族交流。比如,北魏教文帝改革实行说汉话、穿汉服等措施,通过加强民族交流进而促进民族交融。民族交融重在文化交融、文化共享,通过血缘交融、习俗交融、信仰交融等,达到心理交融,心理交融是民族交往交流交融的最高层面。比如,魏晋南北朝时期、辽宋夏金元时期,各民族之间交错杂居,互相通婚,少数民族政权还积极推进儒学教育,从而推动各民族形成对儒家文化信仰和中华民族的心理认同。总之,正是各民族间的交往、交流和交融,才奠定了古代中国大一统基础,形成中华文明多元一体的文化格局,铸造了中华民族共同体意识。

试题答案:

本题重点考查选择性必修中民族关系专题的知识内容,通过设置新颖的学术情境,考查学生信息提取解读能力、知识记忆与构建能力、形象思维和抽象思维能力、语言表达与应用写作能力等;主要渗透了历史解释和史料实证素养的培育。

解题的关键是结合图示,首先理解民族交往、民族交流和民族交融三个层次的主要内涵及彼此之间的差异与联系,然后再明确每个层次的基本内容及可以佐证的史实依据,最后再提取一个容纳一个层次或多个层次的观点或论题;材料明确限定了结合中国古代史知识,那就将这三个层次内容与中华民族共同体意识或统一多民族国家形成等主干知识结合起来,拟定的论题更有现实价值。

论述过程中,先对每个层次的内涵作简要解释,再结合古代中国有关民族关系的基础知识加以论证说明。

图3——摘编自李静、于晋海:《民族交往交流交融及其心理机制研究》结合中国古代史的相关知识,紧扣图3中所示的一个或多个逻辑线索,拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰。)

图3——摘编自李静、于晋海:《民族交往交流交融及其心理机制研究》结合中国古代史的相关知识,紧扣图3中所示的一个或多个逻辑线索,拟定一个论题,并予以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述清晰。)